|

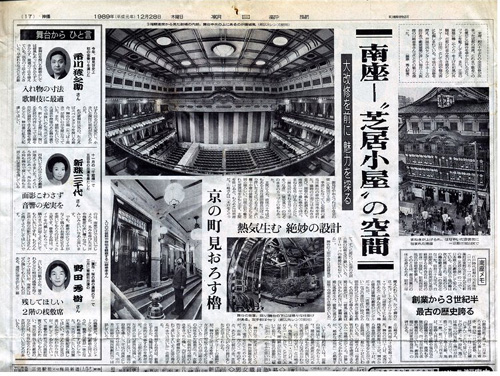

南座−“芝居小屋”の空間 大改修を前に 魅力を探る 来春、約六十年ぶりの前面改修が決まった京都の南座。これまで多くの名優がこの舞台を華やかにいろどり、フアンを魅了してきた。また、正面の屋根に櫓(やぐら)を上げた和風の外観は、古都の町並みを引き締めるランドマーク(目印)として市民や観光客にも親しまれている。平成の大改修を控え、芦屋市民センタールナホールの設計者で劇場建築に詳しい福井工大教授の山崎泰孝さん(五四)とその魅力を探った。(藤原秀人記者)

顔見せやおとづれはやき京の雪(久保田万太郎)

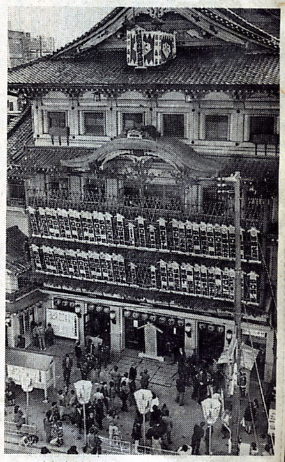

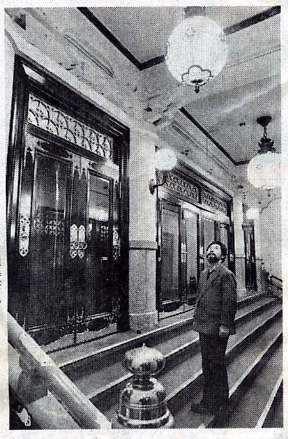

季語にもなっている恒例の顔見世興行の最中に南座を訪れた。建物の正面にはまねきが並び、屋根の櫓も新調されて、南座が一年で最も華やぐ時だ。まねきを見上げる人のなかに、「顔見世のまねき見て立つ手をつなぎ」(富安風生)の句そのままのカップルの姿もあった。 玄関に入る。直径六十センチほどもある大きな照明器具がぽっかり浮いたようにつるされ、赤い欄干や壁の装飾などとともに芝居小屋らしい、日常と切り離された雰囲気をかもし出す。玄関を抜けると、もうそこは客席だ。山崎さんは「木戸をくぐってすぐに席についた昔の芝居小屋の伝統を受け継いでいる。ヨーロッパの劇場にも似ている」。 舞台の上部中央には唐破風が構えられている。かつて舞台に立ったパントマイムのマルセル・マルソーは「屋根の下にも屋根がある」と喜んだという。櫓と破風は歌舞伎劇場のシンボルだったが、「直接の機能がない」ないなどの理由で江戸時代から明治時代にかけて次々に姿を消し、その両方とも備えている劇場は南座だけ。「破風に機能はないかもしれないが、歌舞伎劇場に風格を生み、破風に連なる屋根で空間を引き締めている」と山崎さん。 熱気生む絶妙の設計 劇場内部の寸法を測ってみた。舞台の間口十八メートル、東西の桟敷席の距離は二十メートル。舞台から最後部の座席まで二十メートル。肉眼で人の表情を見ることが出来る限界は、一般に二十メートルといわれている。山崎さんは「役者と客がお互いの表情を確認できるから一体感が出てくる。計算してつくったかどうかわからないが、絶妙な空間だ」と絶賛する。

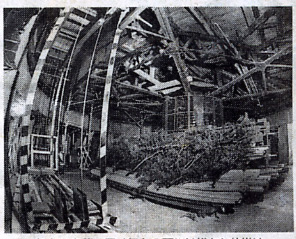

いすの幅は約四十八センチ。前後の間隔は七十五センチから七十八センチ。最近の劇場の座席に比べると狭いが、背もたれが低いので前の客がどんな人なのかがわかり、「のりやすい」と山崎さん。桟敷は間口一・三六メートル、奥行き一・六七メートルで、ここに六人が座る。席は舞台に向かって傾いており、歌舞伎の語源の「傾(かぶ)く」をふと思い出した。 舞台に立つと床に穴がいくつもあいている。舞台装置を据えたり、電気を引くためのものだ。奈落(ならく)をのぞくと、あちこちに傷がつき、芝居のたびにいろいろな仕掛けをしたことがよくわかる。

「鉄筋コンクリートの建物だが、舞台などには木を使い、様々な芝居に対応できるようになっている」というのが山崎さんの全体をみた感想だった。改修については「伝統的な空間のよさをきっちり残し、内部は近代的なシステムを積極的にとり入れて使いやすいように造り替えるべきではないか」と提言する。 南座を経営する松竹は、新築にするか、外観は残して内部を全面的に改修するかを検討中だ。しかし、「京都の街にあった芝居小屋の雰囲気は残し、真四角なビルにはしない。最高の設備を導入し、平成の南座としてよみがえらせたい」と、中川芳三取締役(関西演劇担当)は話している。

[南座メモ] 創業から3世紀半 最古の歴史誇る 江戸時代初期の元和年間(1615−1624)に四条河原東側に立ち並んだ七軒の櫓(芝居小屋)の一つで、日本最古の劇場として知られている。火災などで他の櫓は次々に廃止され、元和の七つの櫓を継承する唯一の存在となった。明治三十九年に、白井松次郎、大谷竹次郎兄弟が経営する松竹合社(松竹の前身)が買収し、昭和四年に現在の建物を新築した。 そのときは、顔見世興行の休止を避けるため、昭和三年の顔見世終了後、十二月末から木造建築の取り壊しに着手、翌四年一月に地鎮祭、五月に上棟、十一月二十日に竣(しゅん)工という猛スピードの工事だった。設計、施工は地元の白波瀬工務店が担当。工費は百二十万円で、鉄筋コンクリート地上五階、地下一階、延べ六千三百平方メートル。収容人員は千五百人。 年月を経て建物や電気などの諸設備が老朽化、座席も手狭になり、四、五年前から改修の構想が出ていた。劇場西側に「阿国歌舞伎発祥地」の碑がある。 舞台からひと言 今年、顔見世史上初の宙乗りを演じた 市川猿之助さん 入れ物の寸法 歌舞伎に最適 歌舞伎を演じる劇場としては破風もあって小さからず大きからず、最適の寸法を備えている。現在の寸法より大きいと、早変わりなどのため駆けずり回るのに大変だし、小さいと演技に制約が生じるからだ。 ただ歌舞伎以外の、たとえばスペクタクルを演じる場合、舞台の立端(たっぱ=高さ)が低いのが支障になっていた。また、建物も古いので大道具や控室のある舞台裏やそでが狭いのも欠点だと思う。新しくする際には、演じる芝居の内容によって立端を自在に調節できる機能を備えることと、舞台裏の拡充に配慮してほしい。 十一月の「千姫様」で五回目の出演を果たした 新珠三千代さん 面影こわさず 音響の充実を 四角いビルの中にある劇場が増えてきました。そういう時代にあって、外から見る時も舞台で演じる時も芝居小屋の雰囲気を残しているのは、南座だけではないでしょうか。丸みを帯びた天井や桟敷席の赤い欄干など、しみじみといいなあと思います。 でも、劇場の中にマイクがなくて隅々のお客様にせりふを聞いてもらうのはちょっと大変です。修築する時は、マイクを内臓してもらって、隅々まで声が届くようにしてもらいたいですね。もちろん芝居小屋の面影だけはきちんと残すようにしてほしいです。 「贋作・桜の森の満開の下」で三月に南座初出演の 野田秀樹さん 残してほしい 2階の桟敷席 古いものが滅ぶとか、壊されることに特別の感情を抱くタイプではないが、南座にはぜひ残してもらいたいものがある。適度に突き出した二階の桟敷席だ。イギリスのシェークスピア劇の劇場と同じように、観客と役者が一体となれる距離感がすばらしかった。「大向こう」という言葉が実感できる座席配置も残してほしい。僕なんかの意見が通じるかどうかわからないが、新しくするからといって、音響や照明などの最新技術にとらわれないでもらいたい。東京に最近できた劇場のなかには、技術にとらわれて芝居がやりにくいところが多いから。 |