|

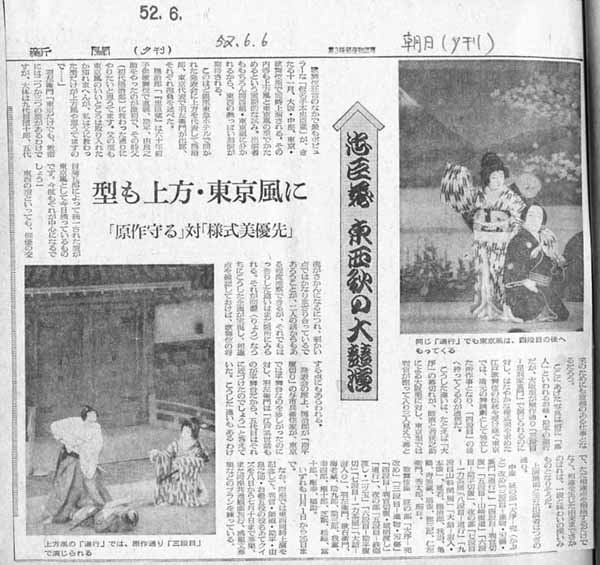

期待される。 このほど銀座東急ホテルで開かれた発表会に上方を代表して鴈治郎、東京代表で羽左衛門が出席、それぞれ抱負を述べた。 鴈治郎「『忠臣蔵』は六十年前子供歌舞伎で直義、勘平、由良之助をやったのが最初で、その時父(初代鴈治郎)に教わった通りにやりたいと思うてます。父の型も東京風のいいところは取り入れたか知れまへんが、私は父に教わった型だけが上方風や思うてますので・・・」 羽左衛門「東京だけでも、厳密には二つか三つの型があるわけですが、大体は九代目団十郎、五代目菊五郎によって統一された型が東京風として今日残っているものです。今度もそれが中心になるでしょう」 東西の型といっても、俳優の交流がさかんになるにつれ、細かい点ではかなりまざり合っているであろうことが、二人の話からもある程度推察できるが、それでもはっきりした違いはまだ随所にみられる。それが明瞭(りょう)なうちにこうした企画が実現し、相違 点を確認しておけば、歌舞伎の将来のためにも意義のある仕事となるだろう。 ここにあげた写真は俗に「落人」といわれるお軽・勘平の道行だが、大阪型が原作通り「三段目−足利家裏門」で演じられるのに対し、はなやかな様式美を求めた江戸歌舞伎の伝統を受け継ぐ東京では、清元の舞踊劇として独立した所作事となり、「四段目」の後へ持ってくるのが通例だ。 こうした違いは、たとえば「大序」の幕切れが、師直と若狭之助による大阪型に対し、東京型では判官が割って入り三人見えで幕とする点にもあらわれる。 発表会の席上、鴈治郎が「勘平腹切り」の与市兵衛住家が、東京では平舞台なのを珍しがったのに対し、羽左衛門は「江戸系世話ものが平舞台だから、五代目はそれに近づけたのでしょう」と答えて いた。こうした違いもあるわけで、ただ相違点を指摘するだけでなく、相違を生じた由来までさかのぼれば、一段と味わいの深いみものとなりそうだ。 上演場面と主な出演者はつぎの通り。 中座 昼の部「大序−兜(かぶと)改め」「三段目−進物・刃傷・裏門『道行』」「四段目−判官切腹」「五段目−山崎街道」「六段目−勘平切腹」、夜の部「七段目−一力茶屋」「八段目−道行」「九段目山科閑居」「大詰−討入・本懐」、延若、鴈治郎、我当、亀鶴、寿美蔵、扇雀、徳三郎、仁左衛門、秀太郎、瑠?。 歌舞伎座 昼の部「大序−兜改め」「三段目−進物・刃傷」「四段目−判官切腹・城明渡し」「道行」、夜の部「五段目−鉄砲渡し・二ッ玉」「六段目−勘平腹切」「七段目−一力茶屋」「大詰−討入り」、羽左衛門、歌右衛門、海老蔵、勘九郎、勘三郎、我童、幸四郎、権十郎、芝翫、松緑、富十郎、梅幸、福助。 いずれも11月1日から25日まで。 なお、両座では東西同時上演を記念して、判官・師直・勘平・由良之助・お軽五役の役名あてクイズを八日から七月十日まで募集、また両座共通観劇旅行、感想文募集などのプランを練っている。 (写真)右・同じ「道行」でも東京風は、四段目の後へもってくる 左・上方風の「道行」では、原作通り「三段目」で演じられる |

歌舞伎狂言のなかで最もポピユラーな「仮名手本忠臣蔵」が、きたる十一月、大阪・中座、東京・歌舞伎座で同時上演される。その内容も上方風と東京風の型でかためるという画期的な試み。出演者ももちろん関西組・東京組に分かれるから、東西の熱っぽい競演が

歌舞伎狂言のなかで最もポピユラーな「仮名手本忠臣蔵」が、きたる十一月、大阪・中座、東京・歌舞伎座で同時上演される。その内容も上方風と東京風の型でかためるという画期的な試み。出演者ももちろん関西組・東京組に分かれるから、東西の熱っぽい競演が