|

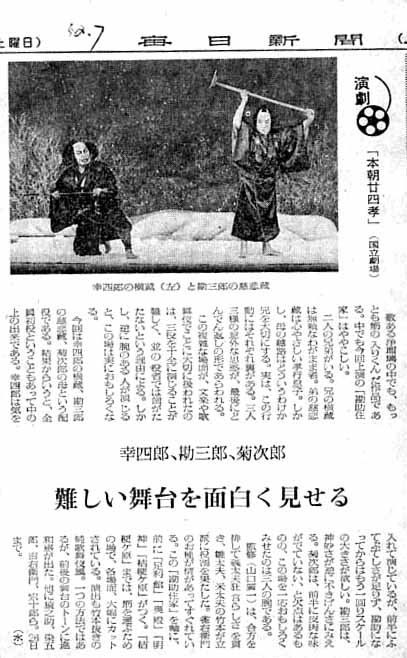

二人の兄弟がいる。兄の横蔵は無頼なわがまま者。弟の慈悲蔵は心やさしい孝行息子。しかし、母の越路はどういうわけか兄を大切にする。実は、この行動にはそれぞれ裏がある。三人三様の意外な思惑が、最後にどんでん返しの形であらわれる。 この複雑な場面が、文楽や歌舞伎でことに大切に扱われたのは、三役を十全に演じることが難しく、並の役者では歯がたたないという理由による。しかし、逆に腕のある人が演じると、この場は実におもしろくなる。 今回は幸四郎の横蔵、勘三郎の慈悲蔵、菊次郎の母という配役である。結果からいうと、全員初役ということもあって中の上の出来である。幸四郎は気を入れて演じているが、前半にふてぶてしさが足りず、勘助になってからはもう一回りスケールの大きさが欲しい。勘三郎は、神妙さが逆に不きげんさにみえる。菊次郎は、前半に皮肉な味がでていない、と欠点はあるものの、この場を一応おもしろくみせたのは三人の腕である。 監修(山口広一)は、合方を排して義太夫狂言らしさを貫き、雛太夫、米太夫の竹本が立派に役割を果たした。雀右衛門のお種が情があってすぐれている。この「勘助住家」を軸に、前に「足利館」「奥殿」「明神」「桔梗ケ原」がつく。「桔梗ケ原」までは、筋を運ぶための場で、各場面、大幅にカットされている。演出も竹本抜きの純歌舞伎風。一つの方法ではあるが、前後の舞台のトーンに違和感が出た。他に猿之助、染五郎、吉右衛門、宗十郎ら。26日まで。 (水) (写真)幸四郎の横蔵(左)と勘三郎の慈悲蔵 |

数ある浄瑠璃の中でも、もっとも筋の入りくんだ作品である。中でも今回上演の「勘助住家」はややこしい。

数ある浄瑠璃の中でも、もっとも筋の入りくんだ作品である。中でも今回上演の「勘助住家」はややこしい。