|

推峰は、約一年前からこの演奏会の構想を固めていたという。日本の笛は「音色が単調で、今まで五分、十分の小品はあっても、一時間を越えるものはなかった。が、そのカベを破って、西洋のオーケストラ曲なみの構成力のある笛の大曲を書けないか」と考えたそうで、今春から実際に作曲作業に入った。 「宇宙」はほぼ二カ月間、徹夜に次ぐ徹夜のすえ完成したものという。第一章・宇宙の生成から、第二章・生命誕生、第三章・激動と、計六章に分けて天体の永遠性や生命の尊厳を表現している。大がかりなテーマを「西洋の作曲法に頼らず、日本の古典の様式を発展させた曲想で統一した」のも特徴の一つだ。 「いろんな楽器の音を組み合わせ、劇的に盛りあげる西洋のオーケストラ音楽ならいざ知らず、笛一本でお客さんを二時間も飽きさせずに引っ張っていけるか。まあ、大きな冒険であることは確かです」と推峰。そこで「新しい工夫もいくつかしている」。 第一は彼独自の笛の奏法の開発。西洋のフルートの奏法を一歩進めたという推峰の篠笛(しのぶえ)の四指によるトレモロ演奏は、時にキーンと耳を突くような鋭い金属音を出す。また、伝統の能管(能楽に使う笛)を、尺八のようにかすれた呼気で強く吹く奏法。さらには、特殊の加工をした篠笛と能管計四本を持ちかえての、音の強弱、濃淡を浮き立たせた演奏、など。

推峰は一九四一年、東京・人形町の笛奏者藤舎秀蓬の長男として生まれ、八歳から笛を習い、十歳で初舞台を踏んだ。芸術祭(演奏部門)で八回も受賞している。京郡市に住む。 |

「日本古来の笛の音の美しさをあらゆる角度から味わってもらえると思う。新しい演奏法も、いくつか出しますよ」。ジャズ奏者との協演などで話題をまいた笛奏者の藤舎推峰が、七日午後六時半から大阪構厚生年金会館で「宇宙」と題する約二時間の自作曲を初演する。笛一本を主体にした、こんな大曲のコンサートは、日本で初めてだ。

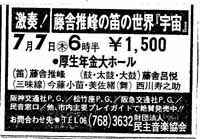

「日本古来の笛の音の美しさをあらゆる角度から味わってもらえると思う。新しい演奏法も、いくつか出しますよ」。ジャズ奏者との協演などで話題をまいた笛奏者の藤舎推峰が、七日午後六時半から大阪構厚生年金会館で「宇宙」と題する約二時間の自作曲を初演する。笛一本を主体にした、こんな大曲のコンサートは、日本で初めてだ。 また演奏会は、笛を主役にしてはいるが、途中で三味線、太鼓、日本舞踊もからめる。客席の背後や中央部での三味線や太鼓の移動演奏と呼応した舞台の笛――そんな“立体演出”もあるそうだ。太鼓・小鼓・大鼓は燕舎呂悦、三味線は今藤小苗、今藤美佐緒、踊りは西川寿之助。

また演奏会は、笛を主役にしてはいるが、途中で三味線、太鼓、日本舞踊もからめる。客席の背後や中央部での三味線や太鼓の移動演奏と呼応した舞台の笛――そんな“立体演出”もあるそうだ。太鼓・小鼓・大鼓は燕舎呂悦、三味線は今藤小苗、今藤美佐緒、踊りは西川寿之助。