|

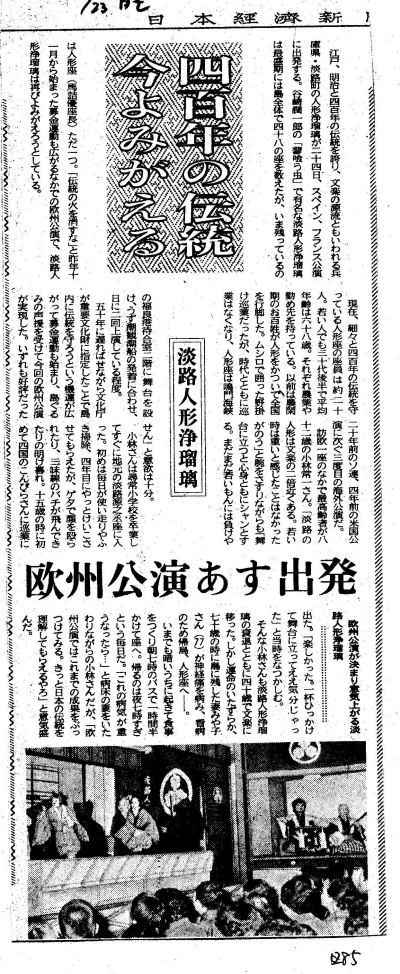

現在、細々と四百年の伝統を守っている人形座の座員は約二十人。若い人でも三十代後半で平均年齢は六十八歳。それぞれ農業や勤め先を持っている。以前は農閑期のお百姓が人形をかついで全国を行脚した。ムシロで囲った野掛け巡業だったが、時代とともに巡業はなくなり、人形座は鳴門海峡の福良港待合室二階に舞台を設け、うず潮観潮船の発着に合わせ、日に二回上演している程度。 五十年に遅ればせながら文化庁が重要文化財に指定したことで島内に伝統を守ろうという機運が広がって募金運動も始まり、島ぐるみの声援を受けて今回の欧州公演が実現した。いずれも好評だった二十年前のソ連、四年前の米国公演に次ぐ三度目の海外公演だ。 訪欧一座のなかで長高齢者が八十二歳の小林常一さん。「淡路の人形は文楽の二倍近くある。若い時は重いと感じたことはなかったがのう」と腕をさすりながらも「舞台に立つと心身ともにシャンとする。まだまだ若いもんには負けやせん」と意欲は十分。 小林さんは尋常小学校を卒業してすぐに地元の淡路源之丞座に入った。初めは毎日が使い走りやふき掃除、四年目にやっとけいこさせてもらえたが、ゲタで顔を殴られたり、三味線のバチが飛んできたりの明け暮れ。十五歳の時に初めて四国のこんぴらさんに巡業に出た。「楽しかった。一杯ひっかけて舞台に立ってええ気分じゃった」と当時をなつかしむ。 そんな小林さんも淡路人形浄瑠璃の衰退とともに四十歳で文楽に移った。しかし運命のいたずらか、七十歳の時に島に残した妻みや子さん(77)が神経痛を病み、看病のため帰島、人形座へ――。 いまでも暗いうちに起きて食事をつくり朝七時のバスで一時間半かけて座へ。帰るのは夜七時すぎという毎日だ。「これの病気が重うなったら…」と病床の妻をいたわりながらの小林さんだが、「欧州公演ではこれまでの成果をぶっつけてみる。きっと日本の伝統を理解してもらえるやろ」と意気盛んだ。 (写真)欧州公演決まり意気上がる淡路人形浄瑠璃 |